5分でわかる中国の官吏登用試験「科挙」歴史と影響をわかりやすく解説

5.科挙制度が花開いた宋(北宋)時代 官僚天国の出現

それでも10世紀の宋(北宋)の時代になると、科挙試験を受かった新しい官僚たちが出現するようになり、「士大夫」と呼ばれる支配階級を形成するようになりました。この時代になると政治・経済・社会・文化それぞれの面で大きな変化をもたらされたと言え、科挙制度は花開いたのです(逆にこの士大夫が力を持ちすぎたことが北宋の衰退原因にもなったと言われている)。

さらに、科挙試験に通って官僚になれば、地位、名声、権力などが容易に手に入る時代になり、官僚(士大夫)になることによって大きな財を築くことが可能になったのです。

5-1.科挙に受かることは立身出世を意味した

科挙試験を受けて合格することは、出身地全体の期待を背負うことになり、試験に受かって官吏になることは地元全体の富をもたらすと期待され、応援も受けられました。とくに大きな商人などは期待できる人材には先行投資の意味で多くの支援をしていたと言われています。

6.科挙試験はなぜ廃止され、清王朝が崩壊してからなくなったのか

このように、中国の各王朝で重要視された科挙制度ですが、1911年に崩壊した清王朝の後では、科挙制度は取り入れられていません。なぜでしょう。科挙制度はなぜ廃止され、採用されなくなったのか、その原因を見ていくことにしましょう。

その大きな要因としては、北宋以降に科挙制度によって形成された高級官僚(士大夫)の台頭、存在があったと言えます。試験偏重による官僚登用の弊害が大きくなってしまったのです。

一般庶民の生活や鎖国政策の破綻している状況には目をふさぎ、それらを俗事として無関心になった科挙試験による高級官僚が増加するという弊害が明、清王朝で目立ちました。

そのために、明王朝は官僚同士の派閥争いなどで自滅していき、清王朝は滅亡してしまったのです。

6-1. 科挙制度の欠点が目立った北宋、明王朝

14世紀後半からの明王朝や清王朝では、やはり官僚機構は科挙制度に依存する傾向が続きました。北宋などでは、科挙を受かった士大夫に権力が偏り、国が滅ぶことになりましたが、明王朝以降でもやはりこの科挙制度で選抜された人材が政治の中枢を占めるようになったのです。

そのため、どちらの王朝でも王朝の後半になるとそれらの官僚による汚職が著しくなり、国力を弱めていきました。両王朝ともに漢人の王朝でしたが、漢人同士の官僚の対立、汚職などが目立ち、国民の不満が高まります。王朝に対する反発が生まれて、どちらも北方の異民族の進出に一致団結して対抗することができず、王朝は崩壊したのです。

6-2. 清王朝の科挙制度による弊害

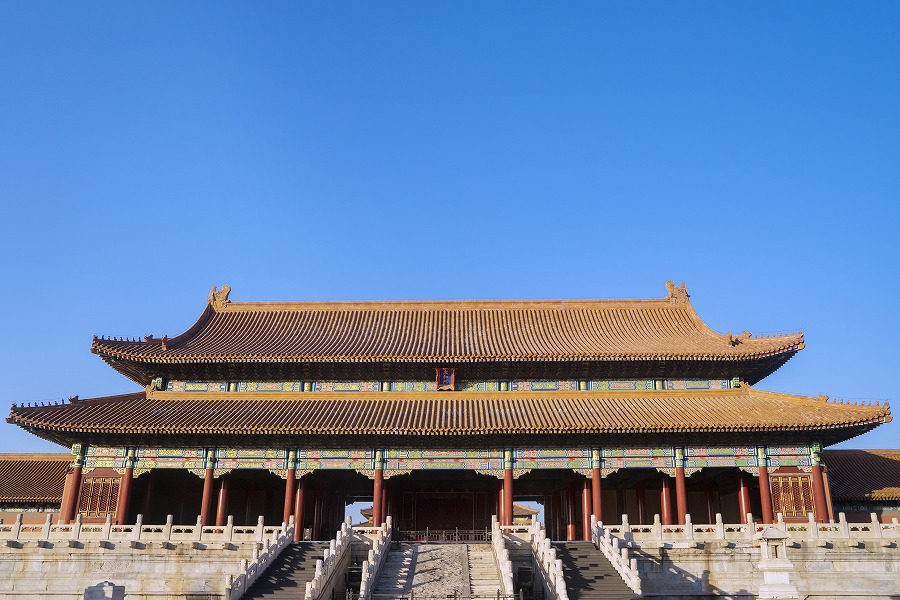

image by iStockphoto

そして、最後の王朝となった女真族出身の清王朝でも、最盛期を過ぎると科挙による官僚登用制度の悪い面は拡大していったのです。当初、康熙帝、陽成帝、賢隆帝などの力の強い皇帝が実際に政治の中枢の先頭に立っている時代には問題はありませんでした。

しかし、それ以降には強い皇帝は現れず、王朝の力は弱まり、清王朝末期には皇帝の側近などの官僚が権力者となり、彼らの天下になったのです。

6-3 科挙制度の弊害がわかっても何もしなかった清王朝

それが一気に火を吹いたのが1840~42年のアヘン戦争の敗北だったのです。それまでアジアの覇権国として無敵と思われてきた清王朝が敗れてしまいます。しかし、本当の問題はその後でした。

アヘン戦争に敗れても清王朝の政治体制は変わらず、政治面だけでなく、軍備、産業面などの近代化は進まなかったのです。科挙試験に受かって大きな利益を享受していた高級官僚たちは、その権益を手放す可能性のある近代化には断固反対しました。実質的な最高権力を握っていた西太后を後ろ楯にして、皇帝が若い官僚たちと近代化策を推進しようとしてもことごとく潰してしまったのです。

こちらの記事もおすすめ

イギリスが悪魔すぎる!?中国の分割を決定づけたアヘン戦争はどんな戦争だった? – Rinto~凛と~